Así se formaron objetos muy masivos en los primeros instantes de vida del universo

Las fluctuaciones cuánticas durante la etapa de inflación, solo unos instantes tras el nacimiento del universo, fueron clave para la formación de estructuras masivas muy antiguas, como el cúmulo El Gordo u otros captados por el telescopio James Webb. La clave está en la estadística de estas fluctuaciones, según un nuevo estudio.

La cuestión de cómo se formaron las grandes estructuras del universo, como galaxias, cúmulos o agujeros negros, es una de las más antiguas en cosmología. Sin embargo, a partir de los años 80, los cosmólogos se dieron cuenta de un elemento clave en este proceso: las fluctuaciones cuánticas.

Estas son cambios de energía en puntos concretos del espacio-tiempo que, de acuerdo con el modelo de inflación, fueron determinantes para formar lo que se convertiría en los grumos de materia de nuestro universo. La inflación cósmica es una propuesta muy popular para explicar la rápida expansión del universo en sus instantes iniciales de vida.

Hasta hace poco se creía que las grandes estructuras que hoy observamos en nuestro universo, como cúmulos masivos, con decenas de miles de galaxias, necesariamente tendrían que haberse formado mucho más tarde de esa etapa.

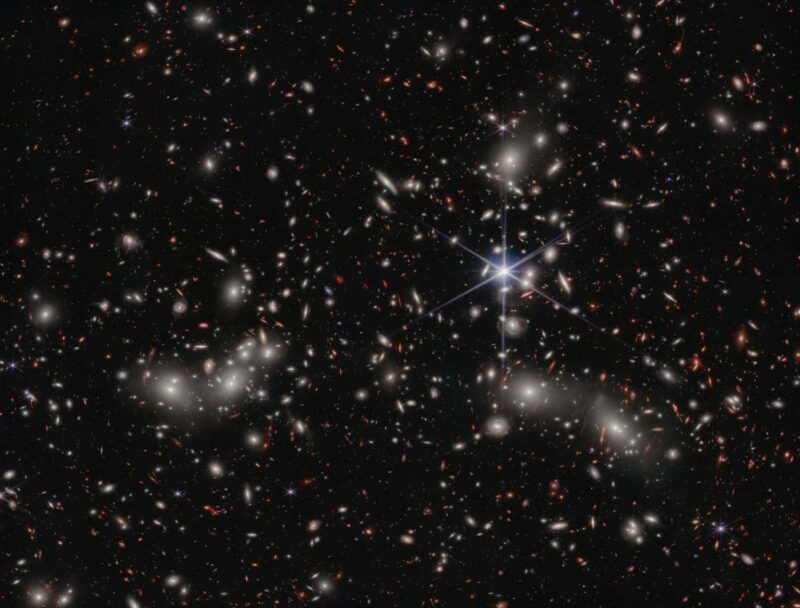

Cúmulo de Pandora captado por el telescopio James Webb. / NASA, ESA, CSA et al.

Sin embargo, un nuevo publicado en Physical Review Letters ofrece una explicación a la existencia de grandes estructuras muy antiguas, que datan incluso de cuando el universo tenía solo 200 a 400 millones de años y que no se ajustan a las predicciones del modelo estándar de cosmología.

La clave para que se formen está en las fluctuaciones cuánticas durante la etapa de inflación, según los autores. Estas explicarían la existencia de observaciones con un alto corrimiento al rojo, objetos “que no deberían estar ahí”, formados solo unos pocos cientos de millones de años después de la formación del universo, como el cúmulo El Gordo o las galaxias masivas vistas por el James Webb Space Telescope.

El Gordo, el cúmulo de galaxias distantes más grande jamás observado con los telescopios existentes, se descubrió en 2014. “Este cúmulo constituye un objeto muy masivo que data de 6.400 millones de años después del Big Bang, algo que se habría formado muy pronto y cuya existencia no se podía explicar con los modelos anteriores”, explica Juan García-Bellido, coautor del estudio e investigador en el Instituto de Física Teórica (IFT, centro mixto de la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC).

Estos cúmulos de varias decenas de miles de galaxias no se podrían formar, en teoría, hasta mucho después. “Sorprendió encontrar objetos tan masivos tan pronto. Por tanto, era necesario encontrar una explicación”, cuenta el físico.

Hace años, los autores –que también incluyen a José María Ezquiaga del Instituto Niels Bohr y Vicent Vennin de la Universidad de París– ya se dieron cuenta de que las fluctuaciones cuánticas durante la etapa de inflación afectaban a esta dinámica de aceleración del universo.

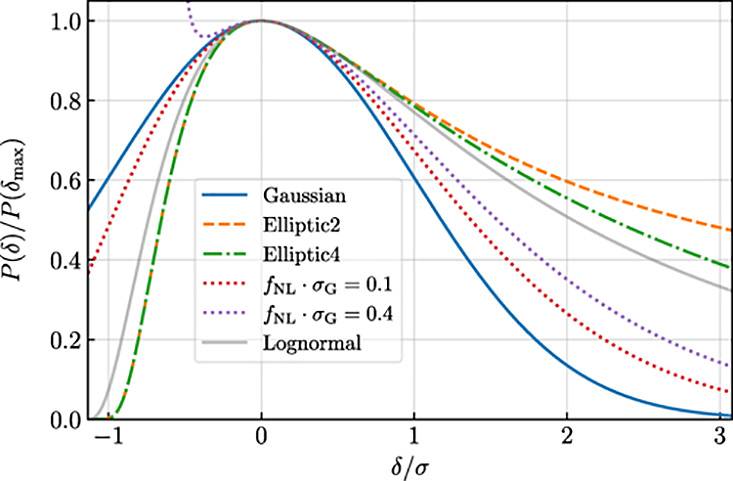

Antes del nuevo trabajo, se creía que la distribución estadística de estas fluctuaciones cuánticas durante el periodo de inflación formaba una gráfica muy concreta, conocida como campana de Gauss. Pero los investigadores se dieron cuenta de que, aplicando ecuaciones que permiten mirar un poco más allá, lo que obtenemos en realidad es una distribución no gaussiana, que presenta una región ‘de cola’, tal como se puede apreciar en la imagen inferior.

Gráficas del estudio. / María Ezquiaga et al./Phys. Rev. Lett.

“Esto indica que estas fluctuaciones podrían colapsar en grandes estructuras, galaxias, cúmulos o incluso estructuras mayores. Mientras que, con la hipótesis anterior, donde teníamos una función de tipo gaussiana, estas estructuras tardarían mucho más tiempo en formarse por colapso gravitacional”, explica García-Bellido.

Es decir, con una función de tipo gaussiana, estas estructuras tardarían mucho más tiempo en formarse, por lo que estructuras tan grandes y tempranas como El Gordo no podían explicarse. Sin embargo, el nuevo resultado, que arroja funciones que presentan esta ‘cola’, explicaría la formación de grandes estructuras muy masivas muy pronto en la edad del universo, mucho antes de lo que se requeriría por colapso gravitacional.

Aplicación en observaciones del James Webb

Según los autores, lo interesante de la nueva propuesta es que, gracias a estas colas no gaussianas exponenciales se puede dar explicación, por ejemplo, a las recientes observaciones del telescopio espacial James Webb.

Desde su lanzamiento a principios de 2022, este observatorio está realizando detecciones muy interesantes que ahora pueden ser explicadas a través de este nuevo resultado.

Por ejemplo, galaxias con corrimientos al rojo muy altos. El corrimiento al rojo o redshift es un concepto que hace referencia a la antigüedad de los objetos astronómicos. Se define como un incremento en la longitud de onda de radiación electromagnética recibida por un detector comparado con la longitud de onda emitida por la fuente.

Además, la formación de objetos más grandes de lo esperado a principios del universo, como explica este nuevo resultado, ayuda a aliviar algunas tensiones entre las observaciones y nuestro modelo cosmológico estándar.

Los investigadores usaron métodos computacionales para calcular la función, que modifica la evolución clásica. Mediante el uso de la llamada ecuación de Fokker-Planck, que tienen en cuenta esa dinámica de fluctuaciones cuánticas, se obtiene una función de tipo elíptico y lognormal, no de tipo gaussiano.

Esta nueva gráfica es la que da mayor probabilidad de colapso para agujeros negros primordiales, galaxias tempranas y para objetos muy masivos como el cúmulo de El Gordo.

“Era necesario tener en cuenta la información no lineal y abrir la mente”, reconoce García-Bellido. “El nuevo resultado explica las no gausianidades de las estructuras a gran escala, que por fin estamos comenzando a medir con los catálogos de galaxias”. En definitiva, estas fluctuaciones con cola no gaussiana nos ayudan a explicar el comportamiento a gran escala del universo.

En el futuro, los investigadores esperan continuar complementando el modelo cosmológico estándar teniendo en cuenta las observaciones de los telescopios de cielo profundo, y cuya formación podría corresponder a esta dinámica de fluctuaciones cuánticas en la etapa de inflación, como muestra el resultado.

El nuevo estudio, además, permite a García-Bellido hacer una interesante reflexión desde el punto de vista de la historia de la ciencia: “Hace décadas, pasaban muchos años entre la teoría y la aplicación experimental. Por ejemplo, la Relatividad General no pudo aplicarse hasta los años 60, o el Higgs se descubrió casi medio siglo después de ser teorizado”, explica. “Tengo la suerte de trabajar en una época en la que las observaciones experimentales y las predicciones teóricas pueden ir a la par, al menos, desde hace unos 20 años”.

Referencia:

Jose María Ezquiaga et al. Massive Galaxy Clusters Like El Gordo Hint at Primordial Quantum Diffusion. Physical Review Letters (2023)